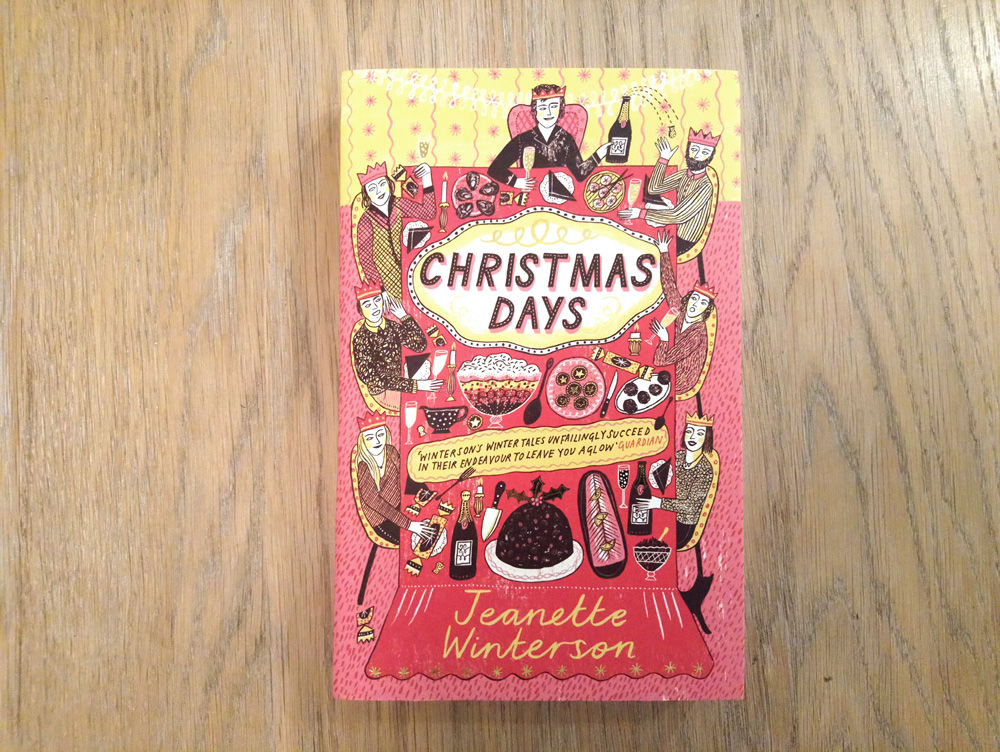

Christmas Days by Jeanette Winterson

英国で暮らし始めて早いもので二十余年となるが、住んでいる内にこの国(そして恐らく他のキリスト教圏の国々)におけるクリスマスという祝祭は、私(キリスト教徒ではない日本人)にとってのクリスマスとは持つ意味の重さがまったく異なるということを学んだ。

どういうことかを簡単に説明しようとする時、私はいつもこちらのクリスマスは日本のお正月であると云う。人々は普段離れて暮らす家族を訪い、子どもたちに贈り物をあげ、大人数で長い時間をかけてごちそうを食べ、寒い中一緒に長い散歩に出掛け、夜はテレビで特別番組を観る。

クリスマスランチがお節であったり、贈り物がお年玉であったりするものの、どちらも家族が集まって一年を無事に過ごしたことを共に祝いつつ、時にその準備の煩雑さや家族内の狭苦しい距離間から衝突したりもする、家族のかたちを再確認する祭りという意味でクリスマスとお正月は似通っていると思う。

教会関係の仕事をしている姻戚の受け売りなので本当かどうかは分からないが、英国は現在「キリスト教国」と見做されていないらしい。きちんと毎週教会へ通う人々の多くの動機が子供の進学のためという理由であったりするので然もありなんという気はするが(数年間教会に定期的に通っているという書類を司祭に書いてもらわないと入れない学校が多数あるのである)、それでもクリスマスのサービス(礼拝)にだけは出席したり(この点、初詣でに似ている)、幼稚園、小学校では例外なくクリスマス劇が発表されたり、ラジオでもテレビでも教会のキャロルが流れたり(日本の『ゆく年くる年』相当であろうか)、クリスマスの時期にはチャリティが増えたり、キリスト教への信仰は実践や選択したものとしてではなくほぼ土着のレベルで根深く残っている。特に神道を信奉している訳でもない私がお札やお守りをゴミ箱に捨てられずに簡易お焚き上げとして手を合わせながら暖炉の火に入れてようやく安心するのと同様に、こちらの人々もまた馬小屋で夜を過ごす若夫婦と飼葉桶に眠る生まれたばかりの赤子のイメージにどこか汚してはならない聖なるものという憧憬を持っている。どれほど魂が神から離れたような生活をしていても、歴史によって刻み込まれた文化、拭い切れない価値観なのである。

キリスト教圏の人間のクリスマスの絶対感の刷り込みは相当強いようで、結婚して三年目頃に夫婦でクリスマスの時期にタイとカンボジアに旅行した時、夫は行く前からクリスマス前後は現地のお店が全部閉まるのではないかと非常に心配しており、私が何度も仏教国でクリスマスは普通の平日でしかないと主張しても現地に着くまで半信半疑であった。これは私が正月二日や三日から既に働き始めるこちらの人に抱く違和感と似たものなのであろう。

しかし、ジャネット・ウィンターソンにとってのクリスマスは、恐らくこういった英国の通常の人々にとってのものとも大きく異なるのではないかと思われる。

赤ん坊の時に英国北部の貧しいペンテコステ派の夫婦に養女として引き取られた彼女は、聖書以外の読書を悪と教えられ、申命記で読み書きを覚え(理由は動物がたくさん出てくるから)、世界の終末が来た時のために戸棚へ逃げ込む予行演習をしつつ育った。ジャネットは養母に宣教師になるようにと育てられたが、同性の恋人を作った16歳の時に勘当され、友人から借りた車の中で寝起きしながら仕事と高校に通い、状況に気付いた教師が家に住まわせてくれたおかげでAレベル(大学進学試験)を受けてオックスフォード大学に進学することができた。(当時、大学の学費は無料であった。)

時代的な背景そして貧困を差し引いて考えても、彼女の育った環境は愛情深いものとは云えず、また支配的で怒りに駆られやすく恐らくは鬱を患っていた養母と、問い詰めるような厳しい知性、苛烈なエゴと世界から全てを引き出そうとする貪欲な生への姿勢を持つ彼女の相性は奇跡的に悪かったと云えるだろう。

その世界の終末を待ちわびる彼女の養母が唯一幸せそうに見えたのがクリスマスだった。所属する教会のキャロル隊のために救世軍のキャロル隊を追い払い、市場で仕入れてきたガチョウの羽根を作者にむしらせ、憑かれたように編んだヴェストとネクタイを夫に着せ、ミンスパイを焼き……、そして作者が生前の養母に最後に会ったのもクリスマス休暇だった。

(この辺りの作者の背景は半自伝的小説『オレンジだけが果物じゃない』、その27年後に書かれたノンフィクションの回顧録”Why Be Happy When You Could Be Normal?”に詳しい。)

こういった背景を考えると作者はキリスト教に対して否定的な考えを持っていてもおかしくないと思うのであるが、しかしこの本から感じられるものは、神に対する無防備なまでの愛、そして愛への揺るぎない信仰である。

養母をウィンターソン夫人と呼び頑なに「母」とは呼ばない一方で、「神への愛情を知っている人間からそれを奪い取ることはできない」(”Why Be Happy When You Could Be Normal?”)「聖書が私の世界の枠を作り上げた。現世の人生は最深の層ではなくてその上にある層。それを否定するのではなく、よく知りうまく付き合うことが大事」(The Guardianインタビューより)と、彼女は神に対して一貫して肯定的である。

家庭で愛されている実感を持てず、学校でもどうやら「扱いの難しい子ども」として友達をうまく作れなかった作者が、唯一恐れや不安を持たずに愛情をぶつけ、求め、与えられたと感じたのが神であったからであろうか。

孤独の中で聖書を繰り返し読んだ(読まされた)、彼女のそのこころの中で育まれたその神がどういった姿をしているのか私には想像がつかない。

この本には十二のクリスマスにまつわる話が収録されており、うち何作かは新聞に寄稿されたものである。(私もある年、彼女のクリスマスストーリーを新聞に見付けて嬉しく読んだ記憶があるが、どれだったのか――そもそも、この本に収録されているものであったかどうかすら――記憶が定かではない。)

子ども向けの話やゴーストストーリー、大人の孤独や愛情を描いたものなどさながらクリスマスに開けられるチョコレートボックスのように種々様々なストーリーが展開され、しかもその一篇一篇の間にクリスマスに関する歴史的、または個人的な逸話とそれにまつわる十二種類のクリスマスレシピが紹介されていて、フィクションとノンフィクションを行ったり来たりと全く飽きさせない。

レシピも手の込んだものから数十分でできるものまで幅広く、作者の(当時の)妻がユダヤ人であることもありユダヤ教の風習や料理も紹介されているのは興味深い。

『Spirit of Christmas』

クリスマスの旅行先に向かう途中、高級デパートのショーウィンドウの中に立ち現れた幼子はクリスマスの精霊だった。クリスマスの精霊の透き通った美しい声が聞こえてくるよう。生活の忙しなさの中で少しずつ変わっていく愛情の形、愛しているのに相手を「少しずつ押しやって」しまうのは何故なのか。

クリスマスをただただ消費するのではなく、自分のこころの内側をふさいでいるものは何か、自分がそこを何で満たしたいのかを考える機会にしようという作者のこの本を通してのメッセージが結晶化したような話。

『The SnowMama』『Christmas Cracker』『The Silver Frog』

これらの子ども向けの物語は、恵まれない状況にある子どもがクリスマスの魔法でしあわせになるというただただ素直で優しい世界でほっとする。世界にも創作にも悲嘆は溢れかえっているのだから、クリスマスにくらいこういった話が読みたい。

特に『The SnowMama』は、離婚を経て経済的、精神的に困窮している母親と子供が魔法の雪だるまに救われる話で、終盤に母親が「もうお酒なんか飲まない。鬱々したりしない。一人ぼっちにしない」と子供に約束し、その後の「言葉にするのは簡単でも難しい約束をきちんと守った」というシンプルな一文には涙が出る。

『The Lion, the Unicorn and Me』

同じく子ども向けのこの話は『ライオンと一角獣とわたし』という題名の絵本として日本でも出版されている。

ベツレヘムへ向かうマリアを乗せる動物として、「世界の王たるひとを運ぶのは百獣の王たる私こそふさわしい」「世界の謎たるひとを運ぶのはもっとも謎である私こそふさわしい」というライオンや一角獣とは対照的に「世界の重荷を背負うべきひとならば、わたしが運ぶのがよろしいのではないでしょうか」と云った小さなロバが選ばれる話。

馬小屋の梁に腰かけた天使がぶらつかせていた足先にロバの鼻先が触れ金色に染まってしまったという場面がどうにも可愛らしく、希望にあふれる最初のクリスマスの朝の空気の明るさが伝わって来る。

『Christmas in New York』

与えられないことに慣れ切ってしまった後の求めること、受け取ることの難しさを描いた物語。素直な優しさと与える手がもたらすハッピーエンドに、個人的には一番泣いた。陽が落ちるまで橇に乗って遊ぶ子供時代の夢。

『Dark Christmas』『The Second-Best Bed』『A Ghost Story』

いずれもクリスマス・ゴーストストーリー。日本では怪談と云えば夏だがこちらではどうも冬のものらしい。夏はいつまで経っても明るいから幽霊も出没できる時間帯が限られているのかも知れない。

なかでも『The Second-Best Bed』は女性同士の友愛に対する一方の夫の嫉妬と、夫婦の住まう郊外の屋敷にまつわる歴史がもつれる暗い情念の感じられる話。

私は余り文字で書かれた幽霊物語に恐怖を感じないのであるが、『Dark Christmas』『The Second-Best Bed』の二作はなかなかにぞっとしながら読んだ。(寒く暗い季節、雨の吹き付ける夜にスコットランドの湖畔に佇む天井の高い古い邸宅で読んだせいもあるかも知れない)

『The Glow Heart』

死による喪失の痛みと悲しみからの救いの話。死は終わりではなく、忘却は解決策ではない。夏至の夜の庭を飾る光のうつくしさ。記憶はその先を歩む足取りを照らす。

全体として感じられるのは、愛への信仰――愛が救いであるという強い信念と、静かな内省への希求と読者への訴えである。

家族を理解できないという彼女にとってのクリスマスは、恐らく人生と愛を祝福する祭り、孤独の中で神に育まれた命と精神性を祝う祭りなのであろう。

激しい気性と厭世的な生活で知られる彼女であるが、きっとその命は白く燃える炎のようで、その燃え盛る炎こそが彼女の芯に存在する何物にも汚されない純粋で静謐な魂を守っているのだと思う。