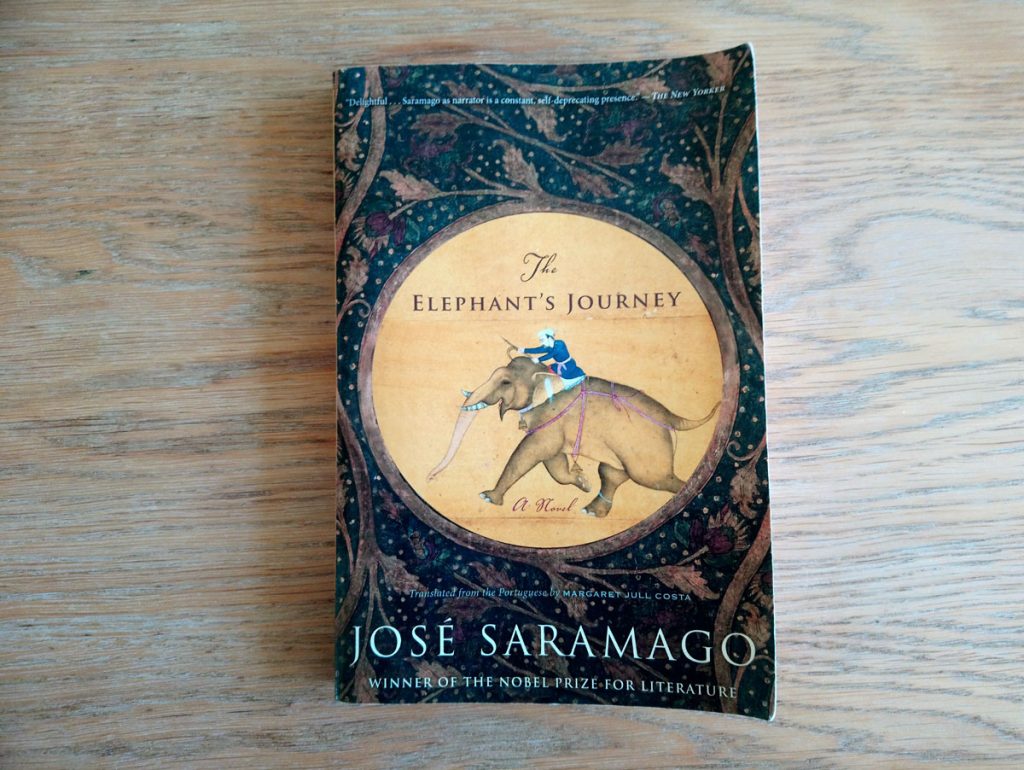

The Elephant’s Journey by José Saramago

09/10/2022

読了。いやはやなかなか長くかかりました。

ポルトガル国王からオーストリア大公へ結婚のお祝いとして贈られた(実は厄介払いされた)象がただただリスボンからウィーンへ向かうお話。

地の文と会話文の区別がされておらず、人名や地名も大文字で書かれていない独特な文体。関係代名詞や分詞構文などで長々と続き一文一文のカロリーが高い。

途中で起きる出来事も実際にはそれなりの緊張感を伴うものなのかもしれないけれど、語り口のせいかそれを感じさせず滔々と流れていく。

そして大いなる危険が?と思わせつつ毎回何となく幸運な感じですり抜けていく。

象のソロモンはどんなに辛い旅路でも(雪の山脈でも!)黙々と歩いていき、求められれば奇蹟(仕込まれた芸)を行い、最終的に餌を与えられると幸せそうにしていていじらしい。人よりも遥かに大きな力を持つ動物が。

物云わぬ動物のかわりに語り手がポルトガルの兵隊長、象使いのスブッロ、オーストリア大公、時に語り手自身など異なる立場の人間たちの心情を綿々と述懐していき、物語とは往々にして実際の出来事に限らず心の中で起きるものなのだろうと思わされる。

ウィーンに着いた後の記述はほんの2ページ。ソロモンにとってもスブッロにとっても、物語は目的地に着いた後に始まるのではなく、旅そのものであったのだろう。

最後のポルトガル王妃の振る舞いは、身勝手さに呆れはするものの人間であれば誰しも少しは思い当たる節がある類のものではないだろうか。

象使いであるというだけで王族と握手を交わすことになったインドの青年、南国に生まれながら吹雪の欧州を旅することになった象、歴史の流れに巻き込まれ消えていった泡沫のような「奇跡」の話。